こんにちわ、楓です。

何時の間にかしれっとキャンプにおける必須ギアとなったナイフ。

今日のキャンプやブッシュクラフトにとって、ナイフはただの料理道具ではありません。火をおこしたり簡単な小屋(シェルター)を作ったり料理の下ごしらえをしたりと、外での活動で何でもこなせる「万能な道具」といった位置づけになってます。どんなナイフを選ぶかがキャンプの楽しさや安全、作業のしやすさに直結します。

今回はナイフを選ぶポイント、法律で失敗しないためのルール、そして実際にブッシュクラフトでどう使うかまで、出来る限りわかりやすく解説します。皆さんが自分にぴったりの最高の相棒を見つけられるよう頑張って書いたので、最後まで読んでくださいね。

代表的アウトドアナイフ、シースナイフは何故人気なのか?

ナイフが今のキャンパーにとって欠かせない道具になったのには、いろんな理由やキャンプの考え方の変化があります。昔は狩りやサバイバルのための道具、あるいは軍隊で使うものがメインでした。でも第二次世界大戦後のレジャーブームで、ナイフは「遊びの道具」へと変わっていきました。

この変化を決定づけたのが、北欧生まれの「ブッシュクラフト」という文化です。これは自然の中で生きるための昔ながらの知恵や技術のことで、スウェーデンやノルウェーで育まれ、近年では日本のアウトドアスタイルにも大きな影響を与えたのは、皆さんの記憶にも新しいと思います。

ただのレジャーキャンプなら、家にある包丁や折りたたみナイフでも十分かもしれません。しかし薪を割る「バトニング」や、火をおこしやすくするための「フェザースティック作り」といったブッシュクラフトの技術が必要になると、ナイフに求められる性能はグッと上がります。

その結果高い強度を持ち、ハンドルと刃が一体になった「フルタング構造」の丈夫なシースナイフの需要が必然的に高まりました。この流れは、スウェーデンのモーラナイフ(Morakniv)やノルウェーのヘレ(Helle)のような、伝統的なナイフメーカーの製品が日本でも広く使われるようになった背景です。ナイフの役割は「切る」道具から「叩く、削る、割る」ためのサバイバルツールへと進化し、現代のキャンプで頻繁に用いられるようになったのです。

ナイフの基礎知識 ー日本の法規制についてー

大切なナイフを安全に楽しむために、日本の法律をしっかり守ることがキャンパーとして一番大事なルールです。ナイフを「持つこと(所有)」自体は問題ありませんが、「外に持ち運ぶこと(携帯)」は、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)や軽犯罪法で厳しく決められています。

銃刀法(刃渡り6cm超え)のルール

銃刀法で規制されるのは「刃体の長さが6cmを超える刃物」です。この基準を超えるナイフを、特に理由もなく持ち歩くと、銃刀法違反になり、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という非常に重い罰則があります。

軽犯罪法(刃渡り6cm以下)の注意点

刃渡り6cm以下のナイフなら銃刀法違反にはなりませんが、これで安心というわけではありません。6cm以下であってもカバンやポケットに隠して持ち歩き、「正当な理由」がないと判断されれば、軽犯罪法違反に該当します 。

「正当な理由」ってどこまでOK?

キャンプや釣りでの使用は、一般的に「正当な理由」として認められます。

しかし、最も重要なポイントは、その理由が警察官などに「客観的に見て正しい」と判断されるかどうかです。

例えばキャンプに行くためにナイフを車に積むのはOKです。でも、キャンプが終わった後も特に使う予定がないのにナイフを車のポケットに入れっぱなしにしている場合や、ほかのキャンプ道具が全くないのにナイフだけが積んであるような状況では、「正当な理由がなくなった」と見なされ、法律違反になる可能性があります。ナイフは「使う直前」や「使い終わった直後の運搬」以外で常に携帯することは認められていません。また、護身用としてナイフを持ち歩くことは、どんな場合でも正当な理由とは認められないので絶対にやめましょう 。

違反を避けるための鉄則

法律トラブルを避けるための最大のポイントは、ナイフを「すぐに取り出せない状態で厳重に保管・運搬すること」を徹底することです。

具体的な運搬・保管方法は以下の通りです。

- 専用ケースに入れる: 必ずシース(鞘)や購入時のケースに収納する。

- さらに厳重に包む: ケースに入れたナイフをさらにタオルや布などで厳重に包む。

- 隔離した場所に収納: 車で運ぶ際はトランクやコンテナボックスの底など、運転席や助手席からすぐに手が届かない場所に収納すること。リュックで運ぶ場合も、ザックの奥深くにしまうなど配慮が必要です。

- キャンプ場でも注意: 使用時以外はテーブルの上に出しっぱなしにせず、必ずケースに戻して安全な場所に保管する。

これらのルールを守ることで、法律を守り安心してアウトドアを楽しむことができます。

| 法規制 | 対象(刃渡り) | 規制される行為 | 重い罰則(銃刀法違反時) | 回避するためのルール |

| 銃刀法 | 6cmを超えるもの | 正当な理由なく持ち運ぶこと | 2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 | 専用ケースに入れ、トランクなど「すぐに取り出せない場所」に厳重梱包 |

| 軽犯罪法 | 6cm以下のもの | 理由なく隠し持つこと | 拘留または科料(銃刀法より軽い罰則 | 使う目的を明確にし、使用時以外は安全に保管 |

ナイフの技術解説:鋼材、形状、構造の科学

さて、小難しい話題が一通り終わったところでようやくナイフ本体の話です。アウトドアナイフの「使えるかどうか」はその作り(構造)、材料(鋼材)、そして刃の研ぎ方(グラインド)の組み合わせで決まります。自分に合ったナイフを選ぶためにも、この「技術の話」を理解しておくことが重要です。

ナイフの構造

アウトドアナイフは大きく3つのタイプに分けられます。

- シースナイフ(Fixed Blade): 刃とハンドルが一体化しているタイプです。非常に頑丈で、バトニングのような衝撃の大きいハードな作業に最適です。作りがシンプルなので手入れが楽なのもメリットです。

- フォールディングナイフ(Folding Knife): 折りたためるため持ち運びしやすいのが特徴です。シースナイフより強度は落ちますが、調理やロープ切断などの軽い作業に向いています。折りたたみ部分の定期的なメンテナンスが必要です。

- マルチツールナイフ(Multi-Tool Knife): プライヤーやドライバーなど、複数の機能が詰まった万能ナイフです。携帯性は抜群ですが、純粋な切れ味や頑丈さでは、シースナイフやフォールディングナイフには劣ります。

鋼材の選び方

刃に使われる鋼材は、切れ味や手入れのしやすさに大きく影響します。

- ステンレス鋼(Stainless Steel): 錆びにくく、耐久性が高いのが最大のメリットです。雨の日や湿気の多い環境でも安心して使え、手入れの頻度も少なくて済みます。ただし、炭素鋼に比べると切れ味はやや劣り、研ぐのが難しいという側面もあります。尚、錆びにくいというだけで全く錆びないわけではありません。濡れたまま長期にわたって放置するとステンレスとは言え錆びます(経験談)

- ちょっと専門的な話: モーラナイフの定番モデル(Companion)には、スウェーデンのAlleima社製12C27ステンレス鋼が使われており、硬度(HRC)は56.5とされています。この硬度は、あえて「折れにくさ(靭性)」を優先した設計の証拠です。硬すぎると衝撃で刃こぼれや折れの原因になりますが、この設計のおかげで、バトニングなどのハードな使い方でも高い信頼性を得ています。

- https://www.morakniv.com/en

- 炭素鋼(Carbon Steel): 切れ味と研ぎやすさは抜群ですが、錆びやすいのが難点です。使った後はすぐに水分を拭き取り、油を塗るなどのこまめな手入れが欠かせません。

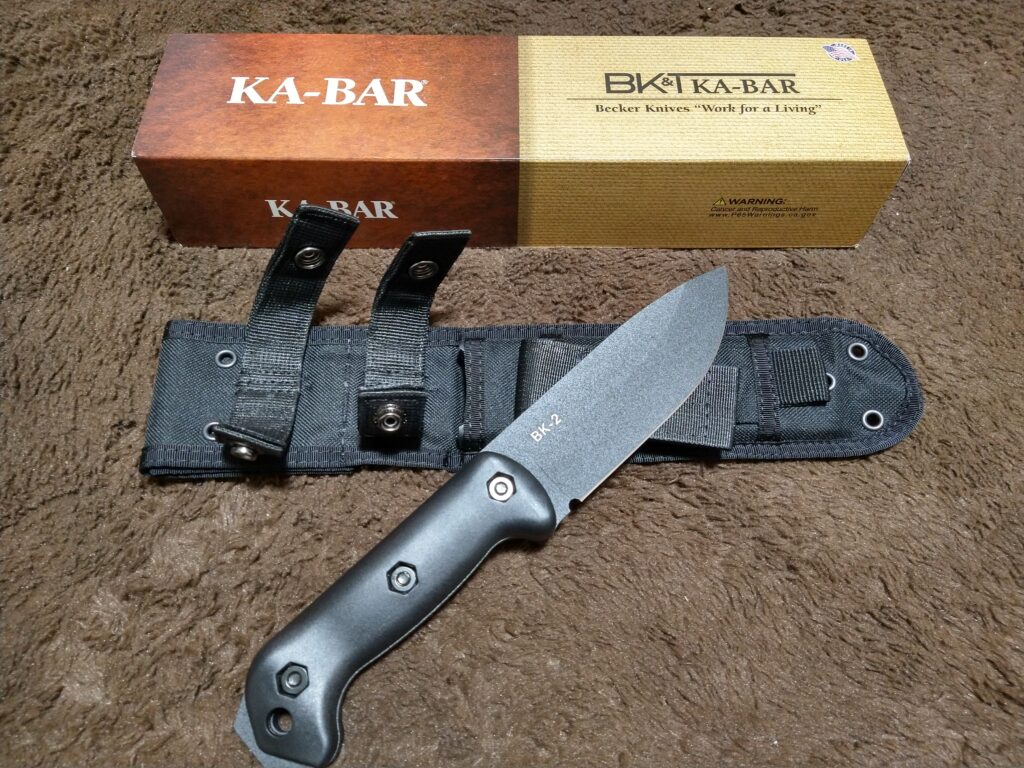

- Ka-Bar製のナイフのように錆び防止を目的としたコーティング(ブラックエポキシコーティング)を施しているものもありますが、それでも刃の部分はむき出しの為(当然)全く錆びないわけではありませんので注意が必要です。

刃の厚さ(刃厚)とグラインド(刃付け)

ナイフの厚さも重要です。例えばモーラナイフの「コンパニオン」の刃厚は2.5mmですが、「ヘビーデューティー」は3.2mmです。たった0.7mmの違いですが、バトニングなどの作業ではブレードの歪みへの耐性、つまり「耐久性」が劇的に向上します。

また、刃の研ぎ方であるグラインド(刃付け)も、切れ味と強度のバランスを決めます。

- ホローグラインド(Hollow Grind): 刃の途中がえぐれたような形状で、シャープな切れ味が特徴です 5。食材がサクサク切れるので、料理に向いています。しかし、最も強度が落ちる形状なので、バトニングなどのハードな使い方には絶対に使ってはいけません。

- スカンジグラインドやコンベックスグラインド: ブッシュクラフトナイフの主流で、強度と耐久性を重視した研ぎ方です。薪割りなどに適しています。

尚ナイフのグラインドに関しては、こちらの書籍に詳しく書かれていてお勧めですので紹介しておきます。

ブッシュクラフト ーナイフを安全に使いこなす為にー

ブッシュクラフトの技術を覚えることは、ナイフの力を最大限に引き出すために大切です。ただし使い方を間違えるとナイフが壊れたり大怪我につながったりします。ここでは特に重要な2つの技術を安全な手順と一緒に解説します。

バトニング:ナイフを使った安全な薪割り術

バトニングとはナイフを斧のように使い、別の木片(バトン)で叩いて薪を割るブッシュクラフトの技術です。硬い広葉樹の薪を割る際、ナイフには大きな負担がかかるためナイフ選びと手順が非常に大切です。

安全に、ナイフに負担をかけずに割るコツ

- セット: 薪を薪割り台や硬い地面にしっかり置きます。

- ナイフを当てる場所: ナイフの刃を薪に当てるとき、刃先の尖った部分ではなく、ブレードの中心からハンドルの近く(刃元部)を使うのが鉄則です。

- 叩く: もう片方の手に持ったバトンで、ナイフの背(スパイン)を叩いて薪を割ります。

- 負担軽減の裏ワザ: 太い薪は真ん中から一気に割ろうとせず、外側の弱い部分から少しずつ小さく割っていく方が、ナイフにかかる衝撃が減っておすすめです。

キャンプ系の動画を見ていると刃先に薪を当てているシーンをよく見かけます(特に刃が食い込んだ後)。刃先はナイフで一番弱い部分です。そこに衝撃が集中してしまうと刃先が折れてしまう危険があるので必ず刃元側を使いましょう。個人的には刃厚があるフルタングのナイフを用い、薪に刃が食い込んだ時点でバトニングを止め、ナイフが食い込んだ薪をそのまま薪割台に叩きつけるようにして割ることをお勧めします。またグラインドの項目で触れたように、強度が低いホローグラインドのナイフはバトニングには絶対に使わないでください。

フェザースティック作成術:火おこしのための繊細な技術

フェザースティックは、火おこしの着火剤(火口)として使うために、木材を羽のように薄くくるくるとカールさせる技術です。とても繊細なコントロールと鋭い刃先が必要で、かなりの数のキャンパーが苦手な技術です(笑)※含む自分

安定して綺麗に作るためのポイント

- 「スタンディングポジション」で固定: 上手く作るコツは、ナイフを持っている手や腕、肘、肩をガッチリ固定することです。この「スタンディングポジション」で体を安定させると、刃先がブレずに均一な薄いカールを作り出せます。

- 技術のステップ: まずは薪の片側だけを削る方法を覚え、慣れたら薪を回しながら角を削っていく方法に挑戦してみましょう。一周するような連続したカールが作れます。

- 重要なコツ: 削ったカール(羽)を木にくっつけたまま、少し起こすように残すことが、火をつけやすくするために必要な空気を取り込む上で重要です。

バトニングがナイフの「強さ」に依存するのに対し、フェザースティックは「繊細なコントロールと切れ味」に依存します。この違いを理解することがナイフを選ぶ際の必要な要素の一つになります。

先に紹介した北欧ナイフ入門の著者が、ブッシュクラフトに関する書籍も出しています。是非読んでみることをお勧めします。ブッシュクラフトの見方が変わるはずです。

おすすめアウトドアナイフ紹介

ここまで解説してきた内容を元に、お勧めのナイフを紹介します。

【ブッシュクラフト/ヘビーデューティー部門】:最高のタフさで過酷な野営に挑む

最高の信頼性と強度を求める上級者やブッシュクラフト好きには、ハンドルと刃が一体のフルタング構造のシースナイフが断然おすすめです。

[馬場長金物 多喜火鉈 110mm]

| 刃素材 | 安来鋼白紙2号 |

| 柄素材 | ウォールナット |

| サイズ | 刃長:約110mm 全長:約245mm 刃厚:約5mm |

| 重量 | 325g(含む革ケース重量) |

| 付属品 | 革ケース |

| 生産国 | 日本製(三条製) |

アウトドアギアを語るうえで必ず出てくる地名が燕三条。その三条で製作されている日本製の鉈です。フルタングなのでバトニングに使うことが出来、黒染梨地仕上げなので錆にも強そうです。ハンドルはねじ止めなため、万が一グリップが割れても交換が容易なのもポイントです。

[MORAKNIVGARBERG STANDARD (S)]

| 刃素材 | ステンレススチール |

| 柄素材 | ポリアミド |

| サイズ | 刃長:約109mm 全長:約229mm 刃厚:約3.2mm |

| 重量 | 170g(ナイフのみ) |

| 付属品 | ベルトループ |

| 生産国 | スウェーデン |

モーラナイフのラインナップの中で最も強靭なハイエンドモデルとされるナイフ。刃厚は3.2mmのフルタング構造でバトニング等に向いています。一方で刃厚があるゆえに食材をスライスするような繊細な作業には向いてませんが、ブッシュクラフトに最適なモデルと言えます。

【オールラウンダー/初心者部門】:最初の1本に最適な頼れるナイフ

[Morakniv Companion HeavyDuty (S)]

| 刃素材 | Alleima製ステンレス |

| 柄素材 | ラバー |

| サイズ | 刃長:約104mm 全長:約224mm 刃厚:約3.2mm |

| 重量 | 104g(ナイフのみ) |

| 付属品 | プラスチックシース |

| 生産国 | スウェーデン |

モーラナイフの定番オールラウンドモデルです。刃厚があるのでバトニングが可能。またステンレスで切れ味も良いので食材も切れるなど、あらゆる場面で活躍します。重量が104g、グリップはラバー製なので滑りにくく、女性でも扱いやすいナイフでしょう。先のGarberg Grand (S)と比べてお値打ちな価格になっているので、まさに入門に最適な1本です。

【軽量/料理特化部門】:シャープネスと法的リスク低減を両立

デイキャンプや調理がメインという方には、コンパクトで切れ味の良い、扱いやすいナイフがお勧めです。

[Opinel No. 6]

| 刃素材 | ステンレス |

| 柄素材 | ブナ材 |

| サイズ | 刃渡り:約70mm |

| 重量 | 28g |

| 生産国 | フランス |

刃渡りが70mmあるので銃刀法の規制対象になりますが、折り畳みが可能で持ち運びやすく、切れ味も鋭いのでちょっとした工作や調理でも活躍します。オピネルも人気メーカーですので、キャンプ動画で見たことある方も多いはず。

[Victorinox Solider CVAL]

| ツール | ・ラージブレード ・缶切り ・マイナスドライバー(小)3mm ・マイナスドライバー(大)6mm ・栓抜き ・ワイヤーストリッパー ・リーマー(穴あけ)/パンチ ・キーリング |

| 刃素材 | ステンレス |

| 柄素材 | アルミニウム |

| サイズ | 高さ:約12mm 長さ:93mm |

| 重量 | 71g |

2007年までスイス陸軍に採用されていた銘品を一般用に使いやすくしたモデル。ビクトリノックスの定番中の定番。耐久性のあるハンドルに必要最低限のツールを内包し、一つは持ってても困らないでしょう。

ナイフのメンテナンス

ナイフの切れ味を保ち、長く使い続けるためにはお手入れ(メンテナンス)が絶対に欠かせません。特に炭素鋼のナイフは錆びやすいので使ったらすぐに水分を拭き取り、防錆油を塗るのが基本です。錆びにくいステンレス鋼でも、まったく錆びが発生しないわけではないので、定期的な手入れは必要ですよ(実た…以下略

研ぎ方については、ナイフの刃の形状(グラインド)に合わせた技術が必要です。例えばバトニングに使うことが多いシースナイフ(スカンジグラインドなど)はハードな使用でできた刃先のダメージを直すため、刃の角度をしっかり維持しながら研ぐ必要があります。ホローグラインドのように強度が弱い刃は、研ぎすぎるとさらに強度が落ちる危険があるため、特に慎重に研磨することが求められます。

まとめ

昨今の日本におけるキャンプシーンでは、ナイフは必須ギアともいえる立ち位置を確保しています。とはいえまだ日が浅く誤った知識や考えが広まっているのも事実です。

貴方に合った最高のナイフを選ぶには、単にデザインや価格を見るのではなく、日本の法律をしっかり守れるか、鋼材の技術が用途に合っているか、そして何に使うか(バトニングか、調理か)を総合的なバランスを考えて選ぶことが求められます。

特に法律で定められている「すぐに取り出せない状態での厳重な運搬」は、キャンパーとしての義務です。この責任を果たしつつ、自分のキャンプスタイルに合った技術的に信頼できる相棒を見つけることで、キャンプはもっと楽しくなるはずです。

この記事が貴方の為になれば幸いです。それでは。

コメント